La festa di Carnevale ha radici molto antiche, che si diramano un po’ ovunque, sia in Italia che all’estero.

A Napoli il 17 gennaio segnava l’ingresso del Carnevale e, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, si dava fuoco- pratica molto diffusa- a cataste di roba vecchia ( i cippi).Al più comune Carnevale, immaginato come un personaggio grasso e dedito a grandi abbuffate , si affiancava la “ Vecchia ‘o Carnevale”, dalle giovani e prorompenti curve, che trasportava a cavalcioni o sulla gobba un piccolo Pulcinella.

Giovan Battista del Tufo racconta le tradizioni carnevalesche di Napoli in “Ritratto o modello delle grandezze, delle letizie e meraviglie della nobilissima città di Napoli”. All’epoca degli aragonesi il Carnevale era sontuosamente festeggiato dai nobili che ambivano gareggiare in tornei e giostre e partecipare a grandiosi ricevimenti, indossando sfarzosi costumi e fulgide armature. Nel XVI secolo il gaudente popolo partenopeo si appropriò di questa festa, inscenando sguaiati canti e rappresentazioni in maschera lungo Via Toledo e nel Largo di Palazzo (l’attuale piazza Plebiscito). La festa, sovvenzionata dai nobili che vi si intrufolavano volentieri, era organizzata dalle Corporazioni delle Arti e mestieri. Ben presto l’allegra usanza di mascherarsi scavalcò barriere sociali e sconfinò nelle strade e nelle piazze. Memorabile fu la mascherata promossa dal principe di Tarsia che per le vie della città fece sfilare accanto ai paggi, riccamente vestiti, la corporazione dei pescivendoli ornati di gioielli, prestati dagli orefici in cambio di pesce fresco.

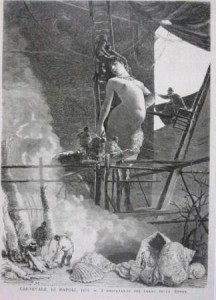

Nel 1656 si allestirono carri allegorici, addobbati anche con prodotti mangerecci. Usanza molto gradita che si perpetrò negli anni successivi, grazie alla generosità del re e delle Corporazioni. I carri – cuccagna, che accompagnavano le cavalcate e le quadriglie dei baroni, dei cavalieri e delle Corporazioni delle Arti, venivano poi presi d’assalto dal sempre affamato popolo napoletano. Le maschere al seguito dei carri si esibivano in cartelli carnevaleschi propri, cioè canzoni dialettali scritte su pezzi di carta o di stoffa che scherzosamente decantavano le attività e i prodotti delle corporazioni e infine venivano lanciati al pubblico e al re.

Al tempo dei Borboni la festa era annunciata al popolo con il prolungato suono di grosse conchiglie, dette tofe. E via per le strade si riversavano festosi e baldanzosi cortei che danzavano al ritmo di strani e rumorosi strumenti detti ‘o putipù, ‘o triccaballacche e ‘o scetavaiasse ( quest’ultimo- come dice il nome-poteva addirittura svegliare le volgari vaiasse, che pare sprofondassero in un sonno ristoratore dopo estenuanti fatiche).Una folla chiassosa di uomini,donne e scugnizzi invadeva ogni luogo, circondava le carrozze e ossequiava con coriandoli e uova piene di farina i malcapitati nobili o abati. Gli aristocratici quindi si limitavano a lanciare coriandoli e fiori da balconi addobbati a festa. I signori preferivano festeggiare partecipando al ballo e al pranzo nel teatro San Carlo, che veniva trasformato per l’occasione . In verità alcune dame e cavalieri approfittavano del Carnevale per travestirsi e mescolarsi al popolo e poter compiere, indisturbati, lascive trasgressioni.

Nell’800 l’allegra fantasia carnevalesca straripò in idee e costruzioni originali. Basti ricordare l’insolita e divertente cavalcata di struzzi, che annunciavano il passaggio dei carri allegorici in Via Toledo, oppure i carri con il cavallo impennato, simbolo della città, con l’immancabile e sorridente popolana al balcone, o la cornucopia dell’Abbondanza o la seducente sirena Partenope.

Pian piano i festeggiamenti del Carnevale si ridussero a feste rionali. Su un carro  troneggiava un grasso Carnevale , ornato di provoloni, salsicce e prosciutti . Al seguito sfilavano donne in lacrime per il suo cattivo stato di salute, che recitavano le infelici diagnosi dei medici dei tre rioni più popolari di Napoli ( il Mercato, il Pendino e il Porto) alle quali si contrapponevano un generale e buon augurio di lunga vita.

troneggiava un grasso Carnevale , ornato di provoloni, salsicce e prosciutti . Al seguito sfilavano donne in lacrime per il suo cattivo stato di salute, che recitavano le infelici diagnosi dei medici dei tre rioni più popolari di Napoli ( il Mercato, il Pendino e il Porto) alle quali si contrapponevano un generale e buon augurio di lunga vita.

E vui ca l’avite visto st’anno/

lu puzzate vede’a ca a cient’anne

(e voi che l’avete visto quest’anno, possiate vedere da qui a cent’anni).

Interveniva quindi O’ mast’ e festa ( il maestro della festa) che girovagava per le botteghe per fare la questua in nome del Carnevale e racimolare qualcosa come rimborso delle spese sostenute.

Ormai del Carnevale è rimasto ben poco, se non le mascherate perlopiù dei bambini, e qualche piatto tipico, come la lasagna e la pizza di Carnevale. Il sanguinaccio, gustosa crema di cioccolata fatta – ahimè- col sangue di maiale, è stato vietato da recenti norme sanitarie e sostituito dal più comune cacao.

Follow

Follow